《中国大学生就业》|| 黄明睿,陈苑:融汇与贯通:基于设计思维的新工科专创融合课程建设

分享至好友和朋友圈

【作者简介】

黄明睿,广东技术师范大学创新创业学院副教授,研究生导师,研究方向:创业管理和创业教育;

陈苑,广东技术师范大学财经学院研究生在读,研究方向:职业技术教育。

【摘要】

随着中国经济步入新常态,新工科建设成为中国高等工程教育未来的改革和发展方向。创新创业教育与新工科建设存在一定的耦合性。设计思维作为一种创新思想及方法论,在创新理念层面和创新方法层面均与新工科专创融合课程建设相契合。基于此,试验并打造新工科专创融合课程:工科中的设计思维,通过“线上+线下”的混合式教学实践形成一定的专创融合路径探索经验,为新工科及其他专业的专创融合课程建设提供方向。

【关键词】

新工科;专创融合;设计思维;课程设计

【文本引用】

黄明睿,陈苑.融汇与贯通:基于设计思维的新工科专创融合课程建设[J].中国大学生就业,2023(06):84 - 92

一、研究背景

如今,全球新一轮科技革命与产业变革带来了新的机遇和挑战,为适应我国经济发展进入新常态的需求,“新工科”一词在2017年的教育部高等工程教育发展战略研讨会上首次被提出,新工科建设也逐步成为了中国高等工程教育未来的改革和发展方向。[1]中国工程院院士、原教育部副部长钟登华(2017)基于育人角度如此阐释新工科的内涵:“以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越人才。”[2]新工科一经提出,就有学者关注其与创新创业之间的关联性。[3]国务院办公厅于2021年发布的《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》(国办发〔2021〕35号)强调创新创业教育应“落实立德树人根本任务”“促进大学生全面发展”。从目标上看,创新创业教育与新工科建设存在一定的耦合性。2015年,国务院办公厅就发布了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号),其中明确提出要“促进专业教育与创新创业教育有机融合”。可见,专创融合是实现创新创业教育与新工科专业教育相融合的重要途径,高等学校有必要以新工科建设为抓手,以创新创业教育为导向,打造具有新工科专业特色的专创融合课程体系。

20世纪中后期,“设计思维”(Design Thinking)一词逐渐进入大众视野,作为一套曾经运用在设计领域的思想及方法论,设计思维被进一步拓展应用至管理(如IDEO、IBM)和教育等更多领域,目前对于设计思维的运用主要是面向问题的解决或事物的优化而提供实用且富含创造性的解决方案。[4]Carella等(2022)通过实证分析证实了设计思维对创新创业活动的促进作用。[5]国际范围内的工程教育领域也已经出现不少利用设计思维解决专业性问题的探索性实践。[6][7]从设计思维的流传范围和高等工程教育的发展趋势来看,设计思维有望成为链接新工科专业与创新创业教育的桥梁,学生可以通过设计思维的学习深入理解创新创业的流程,掌握创新创业相关理论和技能,将其与自身专业能力相结合,从而利用设计思维解决专业范畴的问题或实现专业领域的创新。

基于上述背景,本研究基于设计思维与专创融合的契合性分析,以应用型高校面向工程类专业学生开设的专创融合课程《工科中的设计思维》为例,探索如何在创新创业教育中以设计思维为线索指引学生开展专创融合实践,并同步产出具有专业特性的创新成果。此外,在案例解读中重新梳理了该课程的教情学情、教学目标、内容架构、教学理念、教学方法、手段资源、考核形式、实施过程、教学效果等具体情况,通过“线上+线下”的混合式教学实践反馈总结经验,为基于设计思维的新工科专创融合课程建设提供参考。

二、设计思维与专创融合的契合性

(一)新工科专创融合的定义与融合维度分析

新工科专业教育与创新创业教育之间存在相互依存的关系。从创新创业教育的角度看,单纯的理论输出无法真正达到双创能力培养的实效,若要在教学中融入工科相关实践环节,则必须要以一定的专业知识作为前期准备;从新工科专业教育的角度看,创新创业教育可优化传统工程类专业教育的单一模式,并且能够深化学生对于工科专业知识的理解和应用。简而言之,新工科专业教育是双创教育的强力支撑,双创教育是新工科专业教育的有力补充。二者相融既有政策支撑,也有逻辑依据,是时代发展的必然。[8]

国内曾有多位学者对专创融合的概念进行了解析。倪向丽(2020)从融合的方向出发,认为高校应从理念、目标与内容三个角度进行专创融合。[9]陈强则对专创融合教育制定了两重目标,一是要以专业教育为基础,将创业知识和技能融入专业知识中,实现创业的专业化目标;二是为创业提供开发产品或服务的基础,实现专业基础上的创业目标。[10]刘文杰认为专创融合强调的是资源的有效整合与利益共享,从创新创业教育出发,基于理念和实践层面推进专业教育变革,既能符合人才培养的相关需求,亦有助于多元知识内化与创新效能提升。[11]基于对专创融合研究的文献梳理,本研究将新工科专创融合定义为:将创新创业教育从目标、理念、方法、内容、思想等多个层面与新工科专业教育在组织和知识建制上进行有机融合,以更好地实现专业素养与双创素养兼备的综合型高素质人才培养目标。

新工科专创融合是多层次、广维度、分类别、跨专业的融合,在实践过程中需由不同专业背景的教师基于自身专业知识与教学经验的积累而面向所授课专业进行专创融合的路径探索。但从现实出发,一方面,专业教师因为不熟悉创新创业的相关理论,在指引学生利用创新思维和创造技法开展专创融合实践方面存在一定的不可控性;另一方面,主讲创业基础类课程的教师大多数为经管类专业背景,尽管熟悉创新工具和创业流程,却难以面向不同专业的学生深入指导其专创融合实践。对此,结合新工科专创融合的定义,教师在打造专创融合课程时可以遵循一定的共性,主要可从五个融合维度进行剖析。第一,目标层面的融合,指以立德树人为根本任务,致力于培养具有创新精神与创业意识,以及扎实的专业知识和理论技能,同时具备较强的知识应用和实践能力的高素质人才。[9]第二,理念层面的融合,指将双创教育资源与新工科专业教育资源进行充分挖掘与整合,调整工程类专业课程体系设置,把创新创业教育的理念与内容融入到新工科专业教育人才培养的全过程。第三,方法层面的融合,指通过将创新创业的方法融入到专创融合课程教学中,让学生在其专业课程的学习、实践、练习、考核等环节中潜移默化地培养创新创业思维,使其有机会在学习过程中形成独具新工科专业特色的创新创业项目。第四,内容层面的融合,指将创新创业的教学内容与新工科专业知识进行有机融合,让学生站在商业化的角度去思考自身专业领域的问题,也能够让创新创业技能在学生所擅长的领域有所发挥,有助于知识的内化和拓展。第五,思想层面的融合,要求具有工程类专业背景的教师逐步形成专创融合思想,并将其内化到教育的全过程,同时基于自身的专创融合思想,不断更新人才培养的目标和理念,致力于输出让学生成长、成人、成才、成功的教学成果。

(二)将设计思维融汇并贯通于专创融合课程

1987年,哈佛大学设计学院教授Peter Rowe首次提出了“Design Thinking”一词。[12]20世纪末,多伦多大学罗特曼管理学院院长Roger Martin与IDEO创始人David Kelley及CEO兼总裁Tim Brown共同将经过梳理的设计方法和思想概括成“设计思维”的统一说法。目前对设计思维较为统一的定义主要采取Tim Brown在其著作Change By Design中的阐释,即“设计思维是以人为本的利用设计师的敏感性以及设计方法,在满足技术可实现性和商业可行性的前提下,来满足人的需求的设计精神与方法”。[13]可见,设计思维并非设计思维的专利,而是可以作为一种方法论被更多不同专业、行业、职业背景的人所使用,以激发创新活力并通过实践产出创造性成果。如前文所述,当前设计思维已被应用于创新创业和工程应用领域,下面将从创新理念和创新方法两个维度进一步剖析其与专创融合的契合性。

1.创新理念的融汇

2012年,教育部发布了《普通本科学校创业教育教学基本要求》(教高厅[2012]4号),提出要“推动高等学校创业教育科学化、制度化、规范化建设,切实加强普通高等学校创业教育工作”,这是指引国内高校创业教育起步及发展的纲领性文件。当前的创新创业课程普遍存在重形式而轻实际等问题,距离“金课”仍有一定距离。[14]随着时代进步,新经济下的创业活动面临着更大的不确定性,对此创业教育也需融入更多创新理念使之具备“实用主义”色彩。具体而言,高校应面向全员打造创新创业课程,基于“创业+创新”的发展方向和趋势,既确保有效锻炼学生的创业技能,激发其创业热情,也应更加注重学生创新精神的培育,强化其创新意识与能力。新工科建设应培养可支撑行业发展、具备较高创新能力和综合素质的自主型创新人才。从人才培养方向来看,新工科与创新创业教育均以学生创新能力发展为内在目标,因此新工科专创融合课程有必要融入创新理念。设计思维主张全新性和独创性,强调工作的各项潜在可能性,设计思维实践本身就是一个开拓创新的过程,其实践成果即是一种创新。[15]基于以上分析可以发现,设计思维与专创融合课程在创新理念层面具备融汇的条件,新工科专创融合课程中若以设计思维为线索进行课程设计,能够有效激发学生的创新意识,同时亦有助于其创业精神和创新精神的培养。

2.创新方法的贯通

Neck和Greene(2011)曾将创业教育的发展进程及规律概括为四个世界,分别是创业者世界、过程世界、认知世界和方法世界,其中方法世界作为未来的发展方向,主张从创业者、团队和企业三个层面展开分析,关注创业实践中的方法组合,鼓励引导学生开展积极的行动,并实现价值创造。[16]由此可见,创新创业教育不仅仅要引导学生认知创业决策行为,更应把创业者的思维和行动转化为一种可理解、可应用的方法,通过方法教学引领学生体验创新创业的具体工具和流程。此外,新方法也是新工科培养人才培养体系的其中一个关键子系统。通过习得方法,能够有效帮助新工科学子快速理解并掌握相关理论和工具,能够触发其将专业知识融入创业实践中的创新思考。设计思维作为一套系统性的方法论,拥有规范化的实践流程,每一步又涵盖了多个创新工具,且各个工具间的“输入-输出”关系具备较强的逻辑关联性。可见,设计思维在创新方法层面与新工科专创融合课程具备契合性,若能将设计思维的实践流程较为完整地贯通于专创融合课程,将带给学生一种工作坊式的学习体验。当然,这也给课程的教与学提出了较高的要求。首先,必须以团队形式开展设计思维实践;其次,教师和学生均需理解各个步骤安排的逻辑原理,以及各个工具实施的具体要求和目标,以做好流程把控;再次,设计思维实践“全程烧脑”,参与者应懂得运用自身的创新思维,在团队的碰撞中产出创新的火花;最后,基于“表征”原理的视觉化思考是设计思维的重要表现,因此还应强调实践成果的可视化。

三、新工科专创融合课程设计——以工科中的设计思维为例

基于设计思维与新工科专创融合在创新理念和创新方法两个方面均具备较高的契合性,本研究以设计思维为理论基础构建新工科专创融合课程大纲,自2018年起开展教学实践。实践过程共分为两个阶段。前期探索阶段主要是在2018-2019学年度面向国内某本科院校的电气工程及自动化专业大三学生开设一学期的“自动化创新创业实践项目”课程,课程性质为专业选修实训课(32学时,2学分),由2个行政班合班教学,共78名学生。此次尝试取得了良好成效,学生参与专创融合实践的积极性较强,课程同步产出了大量创新成果,部分优质项目甚至完成了创业孵化,在创新创业类竞赛中斩获佳绩。随后,本研究所作实践由探索阶段逐步过渡到稳步发展阶段,通过前期的经验总结,将原本课程架构中的理论部分析出,与案例相结合开发为线上慕课,同时进一步丰富了课堂实践部分的教学设计,将原本单一的线下教学改革为“线上+线下”混合式教学,打造出更便于各专业教师讲授、更符合信息时代的移动化学习习惯、更适用于新工科人才发展的“工科中的设计思维”课程,配套慕课已被评为广东省线上一流本科课程。目前本课程面向所有本科工程类专业学生开设,具有普适性,有效实现了知行合一与专创融合,以下将从教学分析、教学策略、教学过程、教学效果四个维度介绍本课程教学设计。

(一)教学分析

1.教情学情

本课程的师资团队应具备工程类专业背景,对新工科教学工作有一定的经验,同时需接受专门的设计思维理论与实践教学培训。本课程面向对象为高等工程教育相关专业学生,大学本科建议在三年级开设,大学专科建议在二年级开设,主要是考虑通过先修课程形成必要的专业知识储备,同时需适应本科与专科的差异化培养计划;另外,学生的学习特点多以兴趣为导向,因此要做好兴趣引导,鼓励学生自主学习和思考。

2.教学目标

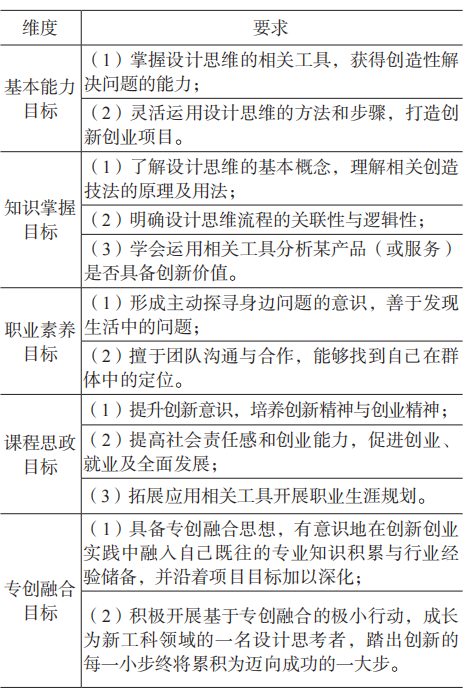

结合新工科专创融合课程建设的共性目标,根据学生学习需求以及行业发展需求,本课程的总体目标为:着力培养学生的创新设计思维,帮助学生以设计者的角度出发,结合用户的需求和自身专业知识的积累打造创新创业项目,并在实践过程中掌握创新创业的相关方法和技巧。在总体目标的指引下,进一步细分5项具体教学目标,详见表1。

表1 工科中的设计思维具体教学目标

资料来源:本研究整理

3.内容架构

本课程以“线上+线下”混合式教学的形式开设,教学内容对应区分为线上与线下两个部分。其中,线上慕课教学以理论讲授与案例解读为主;线下课堂教学将对线上慕课内容进行简单解读,同时强调各章节重点难点,此外最主要的部分是基于专创融合的分组式设计思维实践。本课程的教学内容主线共分8个章节(重点章节为第一、第二、第三章,难点章节为第二、第三、第八章);线上慕课包含9个章节,与主线章节并非依序对应关系;线下课堂将从课前、课中、课后三个角度进行教学设计。表2列出了具体的教学内容安排与学时分配建议。

表2 工科中的设计思维教学内容安排与学时分配建议

资料来源:本研究整理

(二)教学策略

1.教学方法

本课程采用启发式教学法、案例分析法、角色扮演法、小组讨论法等,引导学生积极参与,充分发挥学生的主动性和积极性。注重理论联系实际,多结合案例,以项目为导向,加深学生对理论的理解,培养学生运用有关工具分析并解决问题的能力。在此过程中,学生可进行自主学习、探究学习、合作学习。

2.手段资源

教学手段有语言、教材、慕课、公众号等。相应教学资源主要分为三类,第一类是纸质教材,与本课程相配套的教材是高等教育出版社于2022年发行的工具书《设计思维实战》;第二类是慕课,与本课程配套的慕课为《工科中的设计思维》,于2020年4月首次在“学银在线”平台上线,截至2022年12月已开课6期;第三类是公众号,本课程同步推出了“创业之路慕课”公众号用以补充课外知识及分享案例,现已成为广大新工科学生及慕课学习者喜闻乐见的自我增值工具。

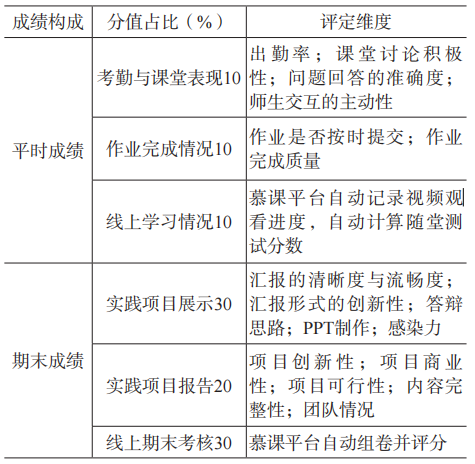

3.考核评价

本课程采取过程性考核与结果性考核相结合的多元化考核评价机制,其中过程性考核评价方式主要包括考勤、讨论、提问、师生交互、作业、线上学习情况(含视频观看时长及随堂测试)等;结果性考核评价方式主要包括小组设计思维实践项目报告(即商业计划书)和课堂展示(含汇报PPT)、线上期末考核。具体分值占比如表3所示。

表3 工科中的设计思维成绩评定说明

资料来源:本研究整理

(三)教学过程

本课程的整体教学过程主要分三个阶段,基于设计思维的相关理论,及其对于新工科专创融合实践的应用模式,遵循“知识导入—流程体验—成果展示”的逻辑进行教学内容框架构建,教学设计覆盖“课前线上慕课预习—课中小组实践研讨—课后巩固拓展提升”三阶段教学过程。值得注意的是,在讲授环节应注重强化课堂思政,以政策、案例、激励性话语等形式融入思政相关内容;在实践环节则应鼓励学生走出课堂,通过线上与线下结合的方式,寻找项目的各类相关用户,走近他们开展访谈,获取第一手调研材料。

1.基于创新创业的设计思维导入阶段

本阶段的教学方向是让学生接触设计思维,理解设计思维的涵义,了解设计思维与新工科专创融合的关联性,掌握与创新相关的工具。从教学过程来看,本阶段先通过创新设计案例导入设计思维的概念,让学生明白设计思维学习的重要性和必要性,随后依次解读创新设计思维的三个关键要素(观察、共情、洞察)、创新约束因子、创新成果评价模型等工具的应用场景及用法。此外,本阶段还需要引导学生在线下课堂完成破冰分组,以为后续的实践阶段做准备。

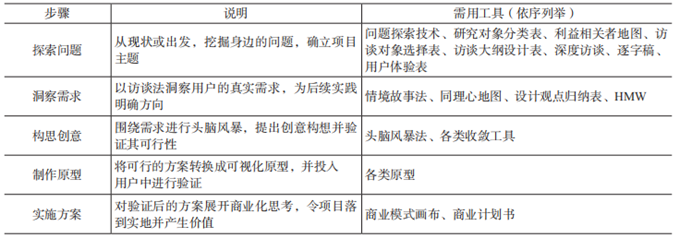

2.基于设计思维流程的创新实践阶段

本阶段的教学方向是基于创新设计思维流程(该流程由斯坦福大学提出的设计思维五步法迭代而来),引领学生以团队研讨与实践相融合的方式体验具体的五个步骤,依次是探索问题(Exploration)、洞察需求(Insight)、构思创意(Ideation)、制作原型(Prototype)、实施方案(Operation)。具体各个步骤的内涵和需要教授学生实际应用的工具如表4所示。在教学过程中,需要注意强调这并非线性过程,各个步骤是可以回溯和循环的,以此体现精益创业的思想。

表4 设计思维创新实践阶段流程及工具

资料来源:本研究整理

3.基于专创融合的应用成果输出阶段

本阶段的教学方向是让学生(小组自主分工)重新梳理并优化此前基于专创融合开展设计思维实践所产出的成果,并为期末考核做好准备。在考核过程中,尽可能模仿创新创业类竞赛现场情境,提升汇报与答辩环节的正式感,可邀请其他专业教师、创业导师、曾参加竞赛获奖的校友等担任评审,融入打分与点评机制,预设适度的紧张氛围,既能促使各组认真准备,也能培养学生的抗压能力及临场变通能力。

(四)教学效果

从学生评教情况来看,本课程的多次评教成绩位列院级、校级前列,有学生曾自主在慕课平台发表“老师认真负责,课程实用有趣”等评论,亦有学生通过学习本课程实现了创业梦想,或在科研领域有了创新突破。新工科相关专业教师开展本课程教学时较为顺利,有老师评价本课程“有直观且具备可操作性的方法论指引,有丰富且完善的配套资源辅助教学,有热烈而自由的课堂讨论氛围,有切实可行的批量成果产出”,对其开展专创融合实践带来了新的思考与感悟。总体来看,本课程有效达成立德树人的根本任务,完成既定的教学目标,所有产出成果可视化,同步课程完成的实践项目大部分具备进一步孵化的潜力。

四、总结与启示

(一)课程特色及创新点

1.教学内容原创

目前将设计思维应用于新工科专创融合实践仍处在“摸着石头过河”的阶段,本课程通过挖掘它们之间的契合性,实现了理论与实践的有机融合,塑造出教师与学生共创的教学模式,每轮教学均能产出原创内容及成果。

2.教学案例丰富

随课程发展打造专创融合案例库,目前共引入数百个教学案例,包括校内外典型创业案例等,可有效支撑案例教学法的使用。

3.教学形式多样

课程采用混合式教学模式,学生可在线上完成预习、测验等自主学习行为,在线下课堂则通过听讲、讨论、访谈、演示等活动强化对方法和工具的掌握。

4.教学资源创新

配套研发线下、线上教学资源,线下“互联网+”教材以二维码形式链接线上慕课,而线上慕课也创造性地采用了手绘、微电影等广受学生欢迎的形式。

(二)改进的方向与建议

基于多轮教学实践,本研究认为可以从三方面进一步优化课程教学与设计。第一,可考虑以“专业教师+创业导师”的形式开展双师制教学,这里的创业导师可以是校内具备双创教育与项目辅导经验的老师,也可以是来自校外的企业导师或行业专家。第二,进一步强化课程的思政性,突出创新创业对于人生发展的指引作用,除了案例、工具方面的连接,也可以通过任务、讲座、参观等方式寻找专创融合与职业生涯规划的交汇点。第三,开辟更多信息化教学手段,探寻诸如AR、VR、ChatGPT等工具与课程内容融合的可能性。

(三)模式可复制性思考

基于契合性分析,设计思维与创新创业教育、设计思维与新工科建设的适用性都有所验证,本研究也通过案例分析对设计思维与新工科专创融合实践进行了探索。若将专业知识与创新创业知识视作专创融合之“道”,将设计思维及其所涵盖的各种创造技法视作专创融合之“术”,那么像这样将设计思维融汇并贯通于专创融合课程建设的模式是否能被复制呢?未来有待更多新工科及其他专业的老师加入专创融合实践的队伍,探索更多元、更交叉、更科学的专业教育与创新创业教育融合路径,以提升高校就业创业质量,推动国家创新驱动发展战略落实落地。